Immer wieder waren Menschen in der Geschichte durch lebensbedrohende Ereignisse und totbringende Krisen herausgefordert. Erklärungen wurden gefunden, die das Unheil noch verstärkten: Minderheiten wurden als verantwortliche Schuldige verfolgt, Verschwörungstheorien säten Unwahrheiten und der gute Gott wurde als strafender Gott verfälscht. In der Corona-Pandemie erleben wir weltweit heute auch solche Muster.

Es gibt große Nöte und Katastrophen.

Leid und Unheil erschüttern uns. Menschen sind verstört und verzweifelt.

Was passiert da in unserer Welt?

Und: Wo ist Gott?

Die Corona-Pandemie fordert uns in der Tiefe unserer Existenz heraus: Woraus lebe ich? Woran mache ich mich fest, und was ist mir wichtig? Welche Bedeutung haben Gott und mein Glaube in meinem Leben?

Wir können uns von uns selbst her verstehen; wir können uns als „Zufall“ betrachten, möglicherweise sogar als einen unglücklichen Zufall. Dann werden wir nicht im Vertrauen leben können, weil wir uns einem willkürlichen Spiel ausgeliefert sehen. Wir können auch den Versuch machen, auf uns selber, unsere Selbstständigkeit zu bauen, aber auch dann werden wir scheitern. Die Ohnmacht, in der wir uns immer wieder vorfinden, hat dann das letzte Wort. Perspektivlosigkeit greift um sich, wenn der Mensch keine Lebensgrundlage sieht, die ihn tragen kann. Sein Dasein ist abgrundtiefe Angst.

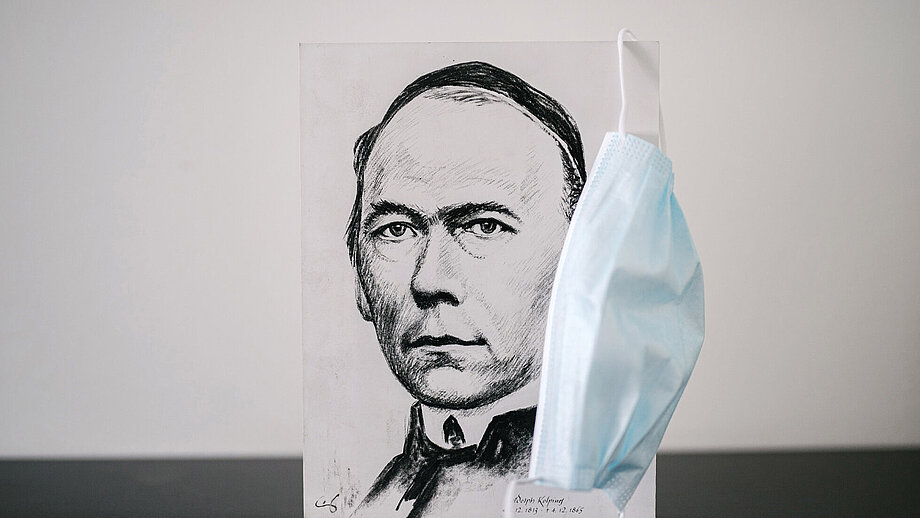

Glaube in Zeiten von Corona bedeutet, die Hoffnung zu (ver-)stärken, dass der gute Gott nicht abwesend ist; dass wir den Menschen Mut machen, sich auf diesen Gott zu verlassen; dass wir erkennen, dass es uns in den Widersprüchen unserer Gedanken und Gefühle aufhilft, in Gott den tragfähigen Grund unseres Lebens zu sehen. Die Kolpingsfamilie als Glaubensgemeinschaft gibt uns dazu Kraft und Fundament.

Innere Auseinandersetzungen helfen, uns vom Glauben her befragen zu lassen. Der Glaube ist dann befreiend, wenn er sich an einem Gott festmacht, der den Menschen über den Tag hinaus blicken lässt. Der Glaube gewinnt dann an Kraft, wenn er den Fragen des Lebens nicht ausweicht, sondern standhält.

Gottes Wirklichkeit ist Barmherzigkeit. Seine Barmherzigkeit ist für uns oft wenig vereinbar mit den Realitäten der Welt. Und doch glaube ich: Gott ist überall. Er ist da! Er ist der ferne, der unbegreifliche und der unfassbare Gott, und zugleich ist er der nahe, der erklärende und der fassbare Gott. Ich glaube an den liebenden Gott. Nur seine Liebe lässt es uns aushalten in einer Welt, in der so vieles geschieht, das wir nicht verstehen, nur zögerlich annehmen oder kaum akzeptieren können. Er schenkt Sinn, wenn uns auch manches sinnlos (er-) scheint.

Gott ist Gott!

Unser Gott ist ein Gott, der Leben will, der die Menschen nicht einfach ihrem Schicksal überlässt, dem Leid, Angst und Not nicht gleichgültig sind.

Ich glaube daran, dass Gott ein guter Begleiter ist, auch wenn zweifelndes Suchen und Fragen in Leid und Not scheinbar ohne Antwort bleiben. In Jesus Christus zeigte und zeigt Gott ein für alle Mal, dass er auf die Menschen zukommt; dass er auf Seiten der Menschen steht. Jesus macht die Für-Sorge Gottes sichtbar und erfahrbar: Immer ist er bei den Armen und Leidenden. Er ist mit den Suchenden und Fragenden auf dem Weg. Er stellt sich den Zweifelnden und Ablehnenden. Im Miteinander unserer Kolpinggemeinschaft stärkt er unser Gottvertrauen und schenkt uns Mut.

Die Corona-Pandemie fordert uns heraus, in der Dunkelheit nach einem Gott zu suchen, der das Licht ist. Die Corona-Pandemie fordert uns heraus, die eigene Sprachlosigkeit auszuhalten, in der nur Gott die Antwort sein kann.

Ich glaube daran, dass unsere Welt und alle Menschen von Gott getragen und gehalten werden.

Er ist Zukunft und Leben.

Mein Glaube an ihn stellt sich gegen die Angst, die Hoffnungslosigkeit und die Resignation.

Mein Glaube an ihn sieht seine Zuwendung, Achtsamkeit und Liebe.

Ich vertraue Gott auch in dieser Zeit. Mein Glaube ermutigt und bestärkt mich.

Ich glaube: Gott ist da. Immer.